|

¿Cómo funciona un panel solar? ¿Cómo mide una

cámara fotográfica la exposición necesaria para que una fotografía

salga perfecta?¿Cómo determina una fotocopiadora la cantidad de tóner

que debe usar para asegurar la calidad de la copia?¿Por qué se abre

automáticamente la puerta de un establecimiento cuando estamos delante

de ella? Todas estas preguntas tienen una respuesta común; en todos los

casos la energía luminosa se convierte en una corriente eléctrica.

¿Cómo se lleva a cabo este proceso?

El elemento común es el efecto fotoeléctrico, un

fenómeno que consiste en la aparición de una corriente eléctrica cuando

ciertos materiales son iluminados por una radiación electromagnética.

Dicho de otro modo, cuando la luz incide sobre un metal, este tiene la

capacidad de emitir electrones. Este fenómeno se descubrió en Francia

en 1839 y fue descrito experimentalmente por Heinrich Hertz en 1887,

mostrando unas características que no podían explicarse por las teorías

de la época que consideraban la luz como una onda. Su naturaleza

constituiría un misterio hasta que, en 1905, Albert Einstein

descubriera su fundamento mientras desentrañaba los cálculos de otro

gran físico, Max Planck. Sus resultados se expusieron en uno de los

artículos que publicó en su annus mirabilis y que

llevaba por título Sobre un punto de vista heurístico

concerniente a la producción y trasnformación de luz.

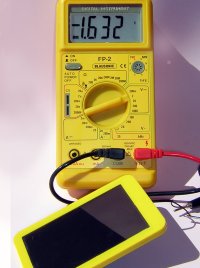

El efecto fotoeléctrico se comprueba fácilmente conectando

una fotocélula a un polímetro. Cuando la luz incide sobre el

fotorreceptor se produce una corriente eléctrica que puede ser medida

por el detector. Cuando se tapa y se impide que la luz llegue, el

medidor no detecta el paso de la corriente eléctrica. |

En 1900, Max Planck había llegado a la conclusión

de que un cuerpo caliente emite luz de una determinada frecuencia en

porciones indivisibles a las que denominó cuantos. Planck introdujo

entonces su célebre constante h, un argumento

matemático para que las ecuaciones que describían la “radiación del

cuerpo negro” diesen los valores correctos.

Einstein supuso que la constante de Planck

representaba mucho más que un mero artificio matemático necesario para

explicar las ecuaciones. Postuló que la luz, en lugar de fluir como una

onda continua de energía, viaja en paquetes comportándose como un haz

de partículas llamados fotones. Cuando éstos impactan sobre los

electrones pueden llegar a arrancarlos del átomo originando una

corriente eléctrica. Para ello es necesario que los fotones tengan una

energía superior a la que matiene a los electrones unidos al núcleo,

que se emplearía en liberar al electrón y dotarle de una cierta

cantidad de energía cinética. Los fotones cumplen el principio de “todo

o nada”, en el sentido de que toda la energía o es utilizada para

liberar un electrón del átomo o, en caso contrario, es reemitida.

Una propiedad desconcertante del efecto

fotoeléctrico es que al aumentar la intensidad de la luz incidente

aumenta el número de electrones que sale del metal pero no su

velocidad, que permanece constante. Sin embargo, cuando se cambia la

frecuencia de la luz, o dicho de otro modo, se prueba con luces de

diferentes longitudes de onda, la velocidad con la que se desprenden

los electrones varía. Así, la luz azul arranca electrones con mayor

velocidad que la luz roja. Esto, aparentemente en contradicción con la

física clásica, se debe a que la luz puede comportarse no sólo como una

onda, sino también como una haz de paquetes discretos de energía, los

fotones. Un fotón azul posee más energía que uno rojo; por ello cuando

choca con un electrón lo impulsa con una velocidad mayor. La concepción

corpuscular de la luz explica también porque al aumentar la intensidad

luminosa aumenta el número de electrones expulsados: al ser mayor el

número de fotones que inciden será mayor el número de electrones

arrancados, aunque todos ellos lo hacen con la misma velocidad.

Einstein consideró que la energía de cada

partícula luminosa o fotón se podía cuantificar según la

ecuación  , donde E es la

energía del fotón, h es la constante de Planck ( , donde E es la

energía del fotón, h es la constante de Planck ( erg.seg) y erg.seg) y  es la frecuencia de la luz,

parámetro del que depende su

color. Experimentos posteriores confirmaron las experiencias de

Einstein, quien recibió el Premio Nobel por este descubrimiento en 1921. es la frecuencia de la luz,

parámetro del que depende su

color. Experimentos posteriores confirmaron las experiencias de

Einstein, quien recibió el Premio Nobel por este descubrimiento en 1921.

El

efecto fotoeléctrico que Albert Einstein

aclarase en 1905 opera hoy en instrumentos que encienden el alumbrado

público cuando anochece, regulan la intensidad del tóner en las

fotocopiadoras o miden el tiempo de exposición en las cámaras

fotográficas. Interviene en prácticamente todos los dispositivos que

controlan o responden a la iluminación, incluyendo los alcoholímetros,

donde una fotocélula detecta el cambio de color que se produce tras la

reacción de un gas indicador con el alcohol del aliento. El efecto

fotoeléctrico también opera en los fotomultiplicadores, dispositivos

que operan en las camaras de televisión y en las dispositivos CCD de

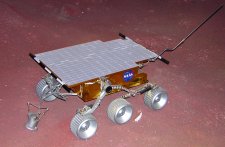

los detectores astronómicos. También está presente en el fundamento de

las células solares o fotovoltaicas, aparatos que transforman

directamente la energía luminosa en una corriente eléctrica. Su

eficacia actual está entre un 15 y un 30%. Se utilizan en calculadoras,

relojes, viviendas ecológicas, satélites orbitales y vehículos que

exploran la superficie de Marte. El

efecto fotoeléctrico que Albert Einstein

aclarase en 1905 opera hoy en instrumentos que encienden el alumbrado

público cuando anochece, regulan la intensidad del tóner en las

fotocopiadoras o miden el tiempo de exposición en las cámaras

fotográficas. Interviene en prácticamente todos los dispositivos que

controlan o responden a la iluminación, incluyendo los alcoholímetros,

donde una fotocélula detecta el cambio de color que se produce tras la

reacción de un gas indicador con el alcohol del aliento. El efecto

fotoeléctrico también opera en los fotomultiplicadores, dispositivos

que operan en las camaras de televisión y en las dispositivos CCD de

los detectores astronómicos. También está presente en el fundamento de

las células solares o fotovoltaicas, aparatos que transforman

directamente la energía luminosa en una corriente eléctrica. Su

eficacia actual está entre un 15 y un 30%. Se utilizan en calculadoras,

relojes, viviendas ecológicas, satélites orbitales y vehículos que

exploran la superficie de Marte.

|