Hace 400 años, Galileo Galilei observaba por primera vez el cielo con un telescopio, gesto que festejamos en 2009 con el Año Internacional de la Astronomía. Sus ideas supusieron el inicio de la ciencia moderna y contribuyeron a asentar el modelo heliocéntrico y terminar así con siglos de error.

Al contrario de lo que se piensa, Galileo no inventó el telescopio: construyó uno a partir de noticias que llegaban de Europa sobre «lentes espía», capaces hacer que lo lejano pareciera cercano. Y tampoco derrocó él solo el sistema geocéntrico, que hablaba de cielos inmutables y de un único centro, la Tierra, alrededor del que giraban el Sol y el resto de planetas; en esto comparte méritos con otros tres astrónomos de los que hablaremos enseguida. ¿Decepcionados? No lo estén: la contribución de Galileo fue mucho más allá ya que, como dijo un filósofo de la ciencia, «de lo que se trataba no era de combatir teorías erróneas, o insuficientes, sino de transformar el marco de la misma inteligencia». Y Galileo sí que fue el primer astrónomo que apuntó al cielo con un telescopio, gesto que festejamos este año con el Año Internacional de la Astronomía.

Galileo vivió en una época en la que todas las respuestas procedían de la filosofía o de la Biblia y, aunque hubiera evidencias en su contra, se ignoraban o se tachaban de ilusiones. Aunque hoy nos parezca obvio que el saber se construya a partir de la experiencia, entonces era una excentricidad, y aquí va un ejemplo: según el dogma, había un mundo sublunar, la Tierra, a rebosar de corrupción y cambios, y un mundo supralunar, donde reinaba la perfección. Así, la Luna tenía que ser una esfera perfecta y límpida, lo que chocaba con la propia Luna, que muestra zonas inequívocamente más oscuras, señal de su naturaleza montañosa. Pues los filósofos se limitaban a repetir que la Luna «no podía» poseer esas irregularidades, porque ello la privaría de la forma esférica perfecta correspondiente a los cuerpos celestes. Y punto.

Siglos de error

¿De dónde procedía ese saber que no admitía dudas? De muy atrás, nada menos que de la Grecia clásica. Fue Aristóteles quien, en el siglo IV a.C, sentó las bases de la teoría cosmológica que, aunque errónea, dominó hasta el siglo XVII. Según ella, el mundo sublunar estaba compuesto por cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire, y, como la tierra era el más pesado, su lugar natural era el centro del Cosmos. El resto de elementos se situaban en esferas concéntricas alrededor de la tierra, y los objetos buscaban su lugar dependiendo de su composición: por eso las piedras, compuestas del elemento tierra, caían hacia el suelo, mientras que el fuego se movía hacia arriba. Otra cuestión era el mundo supralunar, que no estaba compuesto por los cuatro elementos ordinarios sino por el quinto elemento, el éter, incorruptible y sin peso. Los cuerpos celestes giraban en torno a la Tierra en sus respectivas esferas de éter, todas circulares y perfectas, en el siguiente orden: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y la esfera de estrellas fijas. Más allá de esta última esfera se hallaba el motor inmóvil, que impartía el movimiento a todas las esferas. Y ahí terminaba el Universo.

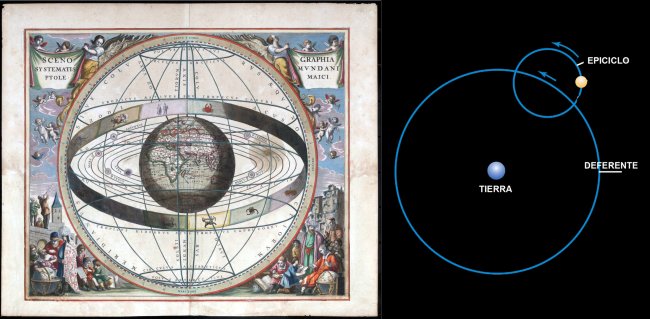

Aunque hubo voces disonantes, como Aristarco de Samos, que defendía que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, las ideas de Aristóteles se consolidaron como dogma irrefutable; eso sí, faltaba dotar a esa teoría de una base matemática que explicara ciertas cosas: los astrónomos veían que los planetas no se movían en órbitas circulares perfectas, sino que aceleraban, deceleraban y en algunos casos incluso se detenían e iban hacia atrás (miren, sino, la imagen de la trayectoria de Marte dibujaba sobre el fondo de estrellas). Y tampoco había manera de explicar por qué Venus, Marte o Júpiter brillaban unas noches más intensamente que otras, ya que una órbita circular perfecta no permitía cambios de distancia y los cuerpos celestes, dada su inmutabilidad, no podían cambiar de brillo.

Los astrónomos buscaron encajar estas anomalías en un modelo matemático con bastante poco éxito hasta que Claudio Ptolomeo publicó su Almagesto en el siglo II. En él, Ptolomeo presentaba un modelo geocéntrico que reflejaba el movimiento del Sol y los planetas con una estructura de órbitas llamadas epiciclos que, aunque complejísimas, se ajustaban a lo que los astrónomos observaban en el cielo. Así, la Tierra siguió siendo el centro del Universo durante siglos y muy pocos se atrevieron a investigar la naturaleza al margen de la vía marcada por Aristóteles, independientemente de las evidencias en su contra, como las mencionadas montañas de la Luna.

Época de cambios

En 1543, poco antes de la muerte de su autor, vio la luz De las revoluciones de las esferas celestes, obra en la que Nicolás Copérnico había trabajado durante treinta años y que proponía una alternativa al modelo geocéntrico: no sólo la Tierra giraba alrededor del Sol (un modelo heliocéntrico), sino que la misma Tierra giraba sobre su eje. Aunque la hipótesis contradijera la versión oficial, la construcción matemática era excelente y muchos aprovecharon sus ideas pero aplicadas a la concepción geocéntrica. Sin embargo, el modelo heliocéntrico estaba tan al margen de la filosofía de Aristóteles y del propio sentido común (¿alguien nota cómo se desplaza la Tierra?) que, aunque contó con seguidores, no produjo una respuesta apabullante. El mismo Galileo mostraba, décadas después, su asombro ante el cambio de paradigma: «No puedo encontrar término a mi admiración, al ver cómo en Aristarco y en Copérnico haya podido hacer la razón tanta violencia contra los sentidos, para que, en contra de éstos, ella se haya hecho la dueña de sus credulidades». Ni siquiera la Iglesia debió ver una amenaza inminente, ya que no se pronunció al respecto durante el siglo XVI.

Quizá faltaban pruebas, algo que mostrara de modo inequívoco que Aristóteles y los teólogos se equivocaban: algo así llegó a manos del astrónomo danés Tycho Brahe en 1572. Brahe, cuya obra se considera el pináculo de la observación a simple vista, descubrió una «estrella nueva» en la inalterable esfera celeste. «Estaba tan sorprendido que no me avergoncé de dudar de la fiabilidad de mis ojos», escribió en sus diarios (algunas versiones aseguran que pidió a su vecino que le pegara para comprobar que no estaba soñando). Su estrella nueva -hoy sabemos que era una supernova, o la explosión de una estrella moribunda-, arruinaba las teorías griegas de un Universo sin cambios. Sin embargo, Brahe no abrazó del todo la teoría copernicana: ideó un Universo de transición en el que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno giraban alrededor del Sol.

Al morir Brahe, su asistente Johannes Kepler heredó los registros que su maestro había mantenido en secreto y que constituían los mejores datos de observaciones planetarias de la época. Kepler, defensor de la teoría copernicana, era también profundamente religioso y no concebía que Dios hubiera dispuesto las órbitas de los planetas en otra forma que no fuera el círculo. Probó sin éxito innumerables combinaciones de círculos y finalmente, muy a su pesar, lo intentó con elipses. Con ellas formuló tres leyes del movimiento de los planetas que, publicadas en 1609 en su obra Astronomía Nova, permitían predecir la posición de los planetas con una exactitud que ningún astrónomo había logrado jamás (ni siquiera Copérnico, que mantenía en su modelo las órbitas circulares).

Ciencia contra religión

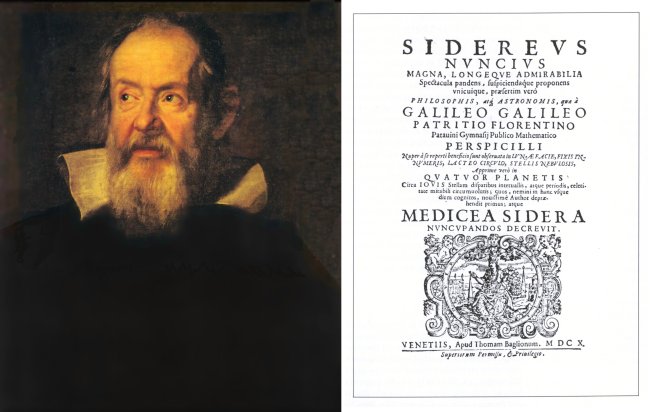

Fue ese mismo año, 1609, cuando Galileo fabricó su telescopio y comenzó a observar el cielo. Se conoce, por su correspondencia con Kepler, que Galileo defendía el Universo heliocéntrico de Copérnico desde 1597, pero no lo hizo público hasta que tuvo pruebas sólidas que apoyaran este modelo. Y dichas pruebas llegaron con el telescopio: observó tres estrellas cercanas a Júpiter y en las noches siguientes advirtió que, en lugar de permanecer fijas, «seguían al planeta», y que no eran tres, sino cuatro en total. En apenas una semana Galileo halló una explicación al fenómeno: no eran estrellas, sino pequeños cuerpos que giraban en torno a Júpiter. Cuatro lunas, Ío, Europa, Ganímedes y Calisto, que hoy conocemos como las lunas galileanas. La importancia de estos cuatro satélites, cuyo descubrimiento difundió Galileo en su obra Sidereus Nuncius («El mensajero de las estrellas») en marzo de 1610, reside en que demostraba que no había un único centro de movimiento en el Universo, como defendía la tradición aristotélica, y que, independientemente del sistema cosmológico que se eligiera, había dos centros de movimiento: la Tierra o el Sol por un lado y Júpiter por otro. Además, contestaba a otra pregunta de la cosmología tradicional: si la Tierra era un planeta normal, como Mercurio, Venus y el resto, ¿por qué era el único que poseía un satélite? Galileo demostró que no sólo no era el único, sino que Júpiter tenía más.

Pero el entusiasmo con el que Galileo comunicó sus descubrimientos se convirtió en estupor casi de inmediato, al ver que sus hallazgos generaban violentas acusaciones. Algunos incluso se negaron a mirar a través del telescopio para comprobar las afirmaciones de Galileo, aduciendo que se trataba de puras ilusiones o, como dijo un maestro de la Universidad de Padua, «para no aturdirse la cabeza» con cosas nuevas y «meterse en andanzas» que le cambiaran las ideas de siempre

Galileo invirtió muchísimo esfuerzo en convencer a sus contemporáneos de que no se puede elaborar una teoría despreciando la realidad y, además de con los filósofos, se topó con los teólogos, que consideraban su disciplina la madre de todas las ciencias. Se trataba de marcar una línea: ¿qué disciplina tiene el poder para desvelar la verdad, la ciencia o la religión? Pero articulado en torno a una acusación de herejía por parte de la Inquisición, resumida en dos puntos que contrariaban los textos bíblicos: Galileo debía ser censurado por afirmar que el Sol, y no la Tierra, era el centro del mundo, y por asegurar que la Tierra se movía. En el debate, Galileo defendía sus tesis científicas ante religiosos que consideraban las matemáticas un «arte diabólica», y recurrían a argumentos surrealistas como: «si se la analiza [la proposición de Galileo] desde el punto de vista teológico es al menos errónea por lo que se refiere a la fe».

Galileo denunció con tesón el gravísimo error de utilizar un texto bíblico en discusiones científicas y fue su revolucionaria actitud ante la naturaleza, que exigía demostraciones, la que constituía la verdadera amenaza para la alianza de filósofos y teólogos. Pero la Iglesia hizo gala de su línea más intransigente y en el último proceso, en 1633, Galileo comprendió que la discusión científica resultaba imposible y aceptó el consejo de un amigo que le recomendaba decir lo que los jueces quisieran. Su retractación no evitó que le condenaran a arresto domiciliario de por vida y, hasta 1992, en un discurso del Papa Juan Pablo II, la Iglesia no aceptó como error la condena a Galileo.